イベントを企画・運営して

ライブな感動を創出する

イベントプロデュースコース

大阪芸大グループ

プロデュース

2026年度スタート!

イベントは多様性の

時代に

おける

最強コンテンツ

感動を創出することで街や人を活気づけ、人と人とを結びつけるイベントプロデュース。

先生は、業界で活躍するイベントの

プロフェッショナルが揃っています。

今の社会が求めているイベントのつくり方を

実践の中で学びます。

大阪芸大短大部の

イベントプロデュース

コースの

学びとは?

イベントとは「非日常を設定し、多数の参加者を集め、ある目的を達成する手段として実施される行事」のこと。この定義に、本学特有のコースの枠を超えた学びと「芸術」という視点から人と人とを結び、「豊かな社会」に向けて、人々が笑顔になれるイベントのつくり方を実践の中で学んでいきます。

メディア・芸術学科 学科長

松尾 理也

3つの特徴

1 街は教室

地域連携・密着

を旗印に

地元自治体連携の下

地域で求められる人材

を育成

人間関係が希薄になりつつある社会で、

地域のさまざまな課題を解決し、

円滑なコミュニティを創出するためのイベントを企画。

実際に地域と連携を取りながら、

具体的な提案ができる力を養います。

-

UR都市機構と大阪芸術大学芸術計画学科の

協働アートプロジェクト「うみかぜ団地」 -

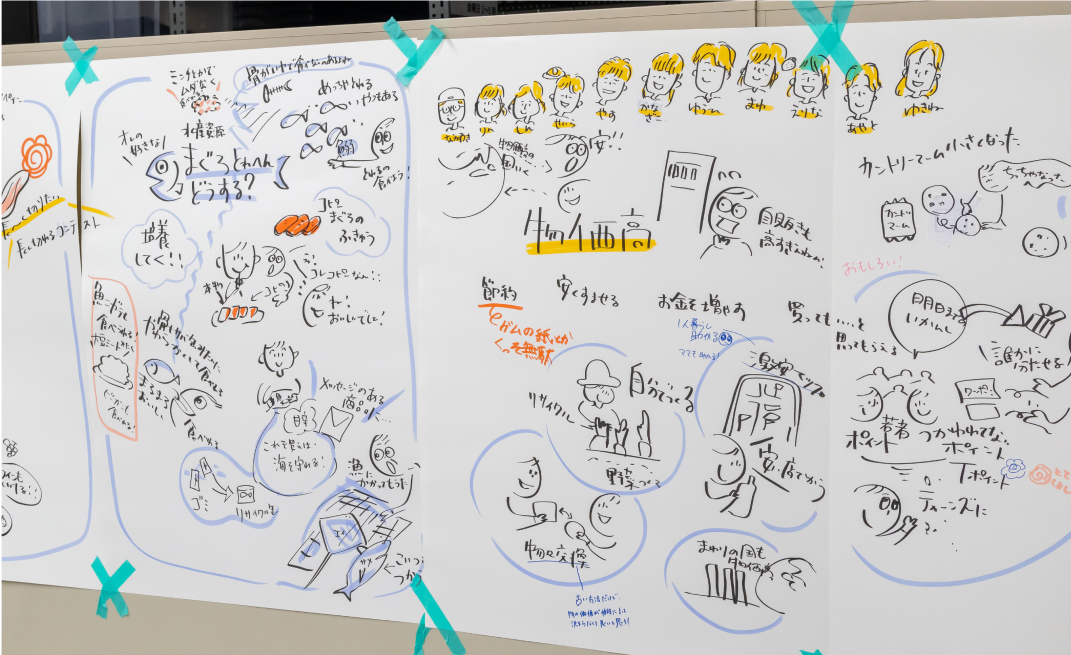

「うみかぜ団地」の学内企画会議 -

「うみかぜ団地」のワークショップに

参加する子どもたちと学生

本学と伊丹市で連携協定を締結

伊丹市との間で文化芸術における連携協定を締結し「活力ある地域社会の実現」と「次世代を担う人材の育成」に向けて、互いに高め合える環境を整えています。

2 知らない世界に出会う

音楽、お祭り、お笑いなど

人々を魅了する

エンターテインメント

イベントに触れる

音楽フェスやアートフェス、テレビ局イベントなど、

エンターテインメント業界に関わる

イベントのつくり方を、

現場見学などを通して学びます。

大規模イベントに参加することでプロの仕事を実際に経験します。

-

ATCベイサイド歌謡祭に参加 -

危機管理の観点から様々なシーンを想定し綿密に会議 -

演出プランを各所と共有しながら

テクニカルリハーサル

3 大阪芸大と協力タッグ

大規模イベントの

現場を体験

大阪芸大との

連携も充実

大阪芸術大学芸術計画学科が参画する

「OSAKA光のルネサンス」は約388万人を動員した

実績を持つ大規模イベント。

そのイベントを体験し、リアルな運営の現場を学びます。

-

OSAKA光のルネサンスでは、水都大阪のシンボル

中之島に広がる水辺の風景を活かした

光のプログラムを実施 -

本番を前に作品完成に向けて準備をする学生

イベントプロデュースの基礎を学ぶ

イベントは決して打ち上げ花火の楽しさだけではありません。表層では見えない運営のプロセスやハードルが数多くあります。 社会の実態に即したイベント計画の立案から終演後の報告書の作成に至るまで、予算策定、関係各所への調整や会場の安全性のプログラム設定、集客のためのプロモーションなど、懸案事項をクリアしイベントを成功させる必要があります。本コースでは、実体験を通して イベントプロデュースの基本をしっかりと学びます。

企画

- ・ブレーンストーミング

- ・ファシリテーション

企画書、計画書作成

実施

- ・実施計画

- ・広報

- ・運営計画

- ・制作

報告

報告書作成

《 カリキュラムの一例 》

- ・イベントプロデュース概論

- ・イベントプロデュース制作演習 I・II

- ・イベントプロデュース基礎制作演習

- ・イベントプロデュース実践演習

※科目名称は予定のため変更の可能性があります。

めざす職業・めざす将来

アイディアで人と世の中を変える、

人と感動をつなぐ。

-

アートプロデューサー

-

音楽プロデューサー

-

総合イベントプロデューサー

-

キュレーター

-

ディレクター

-

ウェディングプランナー

-

プロダクトマネージャー

-

販促・広告プランナー

-

ギャラリスト

-

マーチャンダイザー

- など

大阪芸術大学 芸術計画学科への

編入学の道も開けています

卒業後は大阪芸術大学の芸術計画学科へ内部推薦制度で3年次に編入学することも可能です。四年制大学で、さらに2年間大きなイベント運営に携わり、経験や知識を深めることができます。

業界で活躍する教授・講師陣

業界のプロが

教室と現場で直接指導

地域イベントから巨大イベントまで

活躍の場は無限大

イベントをつくってみたいあなた、短大に入学し、イベントのつくり方の基礎を学びながら、地域イベントへの参加を体感し、より大きなイベントへの基礎を確実に学び取ろう。

大阪芸術大学 芸術計画学科が参画する「OSAKA光のルネサンス」などの大規模イベントにも出向いて、より多くの人たちが集うイベントへの参加学習も魅力の一つ。

村上 敬造 教授

大阪芸術大学映像計画(現・映像)学科卒。大阪芸術大学芸術計画学科学科長。イベントプロデューサー・コーディネーターとして博覧会や国際会議をはじめ、さまざまなイベントの企画・制作・運営を手がける。

プロジェクトの成否は、

話し合いにかかっている

プロデュースには多様な立場・役割の人とのコミュニケーションが欠かせません。アイディアが出やすくなるような雰囲気の作り方、議論の要点整理、プロジェクトを潤滑にする確認事項といった「話し合いの方法」を演習を通して学んでいきます。規模の大小、ジャンルを問わず、社会に出たら必ず求められるスキルです。

中脇 健児 准教授

大阪芸術大学芸術計画学科 准教授。コミュニティデザイナー、ファシリテーターとして、各地で市民協働のプロジェクトを手がけ、劇場・ミュージアム・図書館・公園・商店街・団地などを多様な人たちが出会い・創造していく場に変えている。伊丹市でも多数実績あり。

人が好き、街が好き、楽しいが好き

「人が好き、街が好き、楽しいが好き」

音楽イベントで感動に涙する人たち、地元イベントで新たな出逢いが出来た人、感動的な大規模イベント、楽しいは、人間にとって根源的なテーマです。しかし、その〝楽しい〟の裏側には綿密な企画立案、そして催事運営を司る裏方が必ず存在します。人を、街を、大衆を感動させるための技術や理念が必須となります。イベントをつくり上げる事を学ぶことによって、社会における円滑なコミュニケーション力を養います。楽しいを一緒につくり上げる〝仲間〟を待っています。

石原 卓 教授

出版社勤務時代よりスポーツイベントから映画、演劇のプロデュースや音楽イベントなど、主にエンターテインメント分野におけるプロデュースに多く関わる。現在、編集制作会社経営のかたわら「関西えんげき大賞」の運営にも関わる。

舞台裏を知り、経験を重ねてプロになる

この世界で働くようになって三十余年。「イベントとは?」とよく聞かれますが「カキ氷」の製造に似ています。まずは会場となる最適な器を探します。次に良質な材料と熟練の手裁きで氷を盛り付け舞台づくり。仕上げにキャストとなる色鮮やかなシロップをトッピングして完成です。時間が経つと溶けてしまうから心に残り価値があります。コロナで痛手を負い危機を乗り越えたことで業界では空前のパラダイムシフトが起きています。柔軟な発想で時代を開拓する次世代のクリエイターを待っています。

岡 力 客員教授

放送作家・コラムニスト/テレビ、ラジオ番組・CM・イベントの企画制作、企業コンサルタント、AI事業を手掛ける。「サブカルチャー」分野を専門とし新聞・雑誌でのコラム連載、講演会活動、メディア出演を行なっている。日本放送作家協会・関西支部事務局長。

大阪市民約280万人を超える

約388万人を動員する

話題のイベントも!